En 1903, Marie Skłodowska-Curie fut la première femme à obtenir en France un doctorat de sciences physiques (v. Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige, 1880-1940, Fayard, 2007, p. 559, recensant les « premières »).

Dans un article intitulé « Egalité des sexes : les manuels d’enseignement moral et civique peuvent mieux faire », Violaine Morin écrit : « Sur un corpus de vingt-cinq manuels d’EMC parus après juin 2015, le centre Hubertine-Auclert (…) conclut à une ” certaine invisibilité ” des femmes célèbres, dont les occurrences constituent une liste éclectique où, à la différence des figures masculines, le nombre de mentions n’a pas de rapport avec le degré de célébrité du personnage : Marie Rose Moro, pédopsychiatre à Paris, est citée plus souvent que Marie Curie » (Le Monde 16 janv. 2018). Huit jours plus tard sortait en salle le biopic de Marie Noëlle, et il est possible aussi de visionner Marie Curie, au-delà du mythe (documentaire réalisé en 2011). Jusqu’au 4 mars, une exposition lui est consacrée au Panthéon ; invité le 6 novembre dernier par Mathieu Vidard, avec les physiciennes Elisabeth Bouchaud et Héléne Langevin Joliot (sa petite fille), le directeur du Musée Curie (Renaud Huynh) explique que l’exposition est aussi une occasion de parler de Pierre Curie (1859-1906).

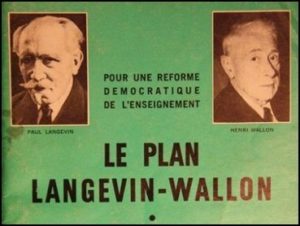

« Derrière chaque grand homme se cache une femme » ; attribué à Gabriel Marie Legouvé, le père d’Ernest (v. ma thèse, pp. 79 et 992), cet adage hétéronormé pourrait-il être retourné ? A l’époque, rien n’est moins sûr, au regard de « l’affaire Langevin/Curie » (novembre 1911)[1], qui a inspiré un spectacle pensé par l’historien Gérard Noiriel et l’actrice Martine Derrier. Mais aujourd’hui ? Spécialiste des questions d’éducation pour le journal Le Monde, Mattea Battaglia rappelait – dans un article publié le même jour que celui précité – « le recours, à la Libération, à deux professeurs au Collège de France, Paul Langevin, physicien, et Henri Wallon, psychologue, pour élaborer le projet global de réforme dont on vient de célébrer le 70e anniversaire » (« Tout l’univers de Jean-Michel Blanquer »).

Un an après le décès du premier, ce plan Langevin-Wallon (1947) appelait à l’inscription dans la loi du « droit de tous les enfants, de tous les adolescents à l’éducation » (v. pp. 717 et s.) ; il faudra attendre la loi Jospin pour que ce soit le cas (pp. 985 et s., spéc. pp. 989-990 à propos du plan et de la mixité, avec une citation de Nicole Mosconi, l’une des membres de mon jury).

Ajouts au 12 mai 2018

Si la page Wikipédia consacrée à Sarmiza Bilcescu-Alimănișteanu la présente, à ce jour, comme « la première femme docteure en droit dans le monde », en 1890 (p. 1225, dans ma conclusion générale), l’encyclopédie libre rappelle qu’elle fut précédée, deux ans plus tôt, par la belge Marie Popelin (évoquant « la première femme docteure en droit » de son institution, Yvon Englert, cité par Jean-Pierre Stroobants, « L’Université libre de Bruxelles, engagée et citoyenne », Le Monde Économie & Entreprise 9 mai 2018 ; une question posée à cet « ancien doyen de la faculté de médecine et recteur, depuis 2016, de l’ULB, créée en 1834, quatre ans à peine après la naissance de la Belgique », permet de renvoyer à un autre billet : « Ce qui était décrit, il y a quelques années, comme une véritable ” invasion ” des établissements belges pose-t-il problème ? ” Non, sauf peut-être dans quelques filières qui ne sont pas extensibles. Les étudiants français sont comme les autres, bénéficient des mêmes droits et des mêmes statuts “, explique Yvon Englert »).

Ajouts au 20 juill. 2018

A l’occasion de l’entrée de Simone Veil au Panthéon, la rédaction de Mediapart rappelait, le 1er juillet : « En 1907, Sophie Berthelot n’a accompagné son mari qu’en hommage à « sa vertu conjugale ». En 1995, soit plus de soixante ans après sa mort, la scientifique Marie Curie était la première femme à pénétrer le saint des saints, pour ses qualités propres, en même temps cependant que son mari. En 2015, les deux résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz lui succèdent, poussées par les revendications grandissantes des associations féministes sur ces questions ».

Dans une tribune publiée dans Le Monde, le 8, page 28, Lauren Elkin traite de la représentation des femmes dans l’espace public : elle évoque « Marie Curie (avec son mari bien sûr) dans le 5e [arrondissement de Paris,] George Sand au jardin du Luxembourg, en robe, et non en costume d’homme, tenue qu’elle préférait [et] Maria Deraismes, seule femme ouvertement militante féministe dans le groupe, au square des Epinettes, dans le 17e » (pour une autre citation de son texte, v. ce portrait in fine).

Sarmiza Bilcescu et Jeanne Chauvin sont évoquées par l’historienne Bibia Pavard dans l’émission Les Savantes de Lauren Bastide (première diffusion le 14). L’étudiante d’origine polonaise dont le nom – français – donne son titre à ce billet n’est pas directement mentionnée dans ma thèse (à propos des étudiantes étrangères, v. par contre la note de bas de page 80, n° 418) ; tout juste est-il question de l’école élémentaire Marie Curie à Bobigny, en Seine-Saint-Denis (note de bas de page 1131, n° 3119).

Ajouts au 23 septembre 2018

Dans un entretien avec Philippe Meirieu (« Blanquer ne va pas faire progresser l’école », Mediapart 18 sept. 2018), Faïza Zerouala intègre à l’une de ses questions un lien à propos du plan Langevin-Wallon ; fin 2017, Emmanuel Laurentin invitait certains des auteurs du livre mobilisé dans mes développements y relatifs, signalés ci-dessus. L’émission commence avec un épisode de La fabrique de l’histoire scolaire, conçue par Séverine Liatard. Cette immersion au lycée Jean Zay d’Aulnay-sous-Bois (93) aborde la distinction entre histoire et mémoire ; elle donne aux intervenants l’occasion de faire le lien avec cette figure du Front populaire, à qui j’ai consacré ce billet.

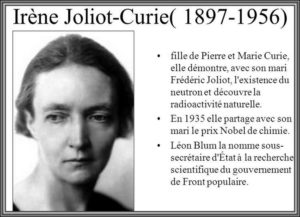

Cette semaine a été difficile à Nanterre (92) : une partie du corps enseignant déplore les conditions dans lesquelles s’est opérée la fusion du lycée professionnel Paul Langevin avec celui polyvalent Frédéric et Irène Joliot-Curie ; la fille de Pierre et Marie était l’une des « trois « sous-secrétaires d’Etat » femmes » nommées par Léon Blum en 1936, « dans un pays où les femmes ne votent pas » (Michelle Perrot (entretien avec, par Anne Chemin), « Cette panthéonisation est une exception », Le Monde Idées 30 juin 2018, à l’approche de celle de Simone Veil). Le Parisien signale la mise en œuvre, ce mardi, du droit de retrait.

Ajout au 23 octobre 2019, pour signaler ce billet à propos de son actualité.

Ajout des illustrations au 29 décembre 2019, en signalant au passage :

- une réponse ministérielle du 30 mai 2019, p. 2870, « Situation du lycée Paul Langevin de Suresnes » ;

- cet extrait de Florence Rochefort, « Le rôle laïcisateur du Planning familial (1956-1968) », in Bard et J. Mossuz-Lavau (dir.), Le Planning familial : histoire et mémoire (1956-2006), PUR, 2007, p. 53, spéc. p. 62 : « À la démarche de vulgarisation engagée par l’aile laïque du [Planning] s’associent des mouvements laïques, notamment l’Union rationaliste (qui se trouvait déjà engagée, dans les années trente, aux côtés de Berty Albrecht pour la réforme sexuelle, en la personne de son fondateur Paul Langevin) ».

- ce livre de Sylvain Laurens, Militer pour la science. Les mouvements rationalistes en France (1930-2005), EHESS, 2019, recensé par Régis Meyran, scienceshumaines.com en juillet.

[1] En 2020, dans sa recension du biopic de Marjane Satrapi, Charlotte Chaulin retourne la formule à propos de Pierre Curie (« Radioactive. Un film sous haute tension », herodote.net 6 mars ; extraits in fine) ; Le Monde des Livres du 15 mai proposant « 40 livres pour rêver le monde d’après » (p. 8), la neurologue Isabelle Arnulf en retenait un à propos de Marie Curie (1867-1934), ou plutôt trois : elle « n’a écrit que des articles scientifiques, mais le récit de sa vie – qu’elle soit encensée par sa fille dans la « Bibliothèque verte » (Madame Curie, par Ève Curie, réédition Folio, 1981), plus classique dans Marie Curie, par Janine Trotereau (Folio, 2011), ou que l’on découvre ses amours cachées dans Marie Curie prend un amant, d’Irène Frain (Seuil, 2015) – est un récit de courage. Courage de résister aux Russes en Pologne, de décider de sa vie avec sa sœur, de travailler, de combattre le machisme, de croire qu’éducation et science apporteront forcément, fatalement le bonheur à l’humanité. Tout en faisant du vélo avec son Pierre de mari, en nageant en Bretagne et en élevant ses filles. J’aime bien ce courage. Il m’en donne, pour le « monde d’après » (note du 30 mai, à l’occasion de ce billet).

.