En février, le rapport Clavreul était rendu public et faisait « polémique »[1]. Le 28, Valentine Zuber lui reprochait de mettre « en péril le droit à la liberté de croyance », au nombre des « libertés publiques les plus chèrement acquises » ; Roseline Letteron saluait quant à elle cette « pierre dans le jardin de l’Observatoire de la laïcité ».

L’ironie de cette dernière – concernant la piscine – rappelle celle dont faisait preuve Rémy Schwartz il y a près de vingt ans (pp. 432 à 434 de ma thèse, dans le titre consacré aux libertés publiques pour saisir le bienfait éducation). Selim Degirmenci a pour sa part proposé un commentaire critique[2]. En note n° 25, il est écrit : « Une recherche rapide des occurrences permet de voir que l’expression « principe de laïcité » apparait 3 fois dans le rapport, tandis que l’expression « la laïcité » apparaît elle près de 200 fois » ; le terme « liberté » bien moins et la formulation « droit à » jamais, est-il possible d’ajouter.

Commentant un autre texte remarqué, Jean Baubérot relève que le « « radicalisme irreligieux » ou « athée » » fait rarement l’objet d’investigations[3], avant de préciser en note n° 10 que tout se passe « comme si, en matière de laïcité, une démarche de connaissance n’existait pas et tout un chacun avait la science infuse ! »[4].

Il arrive aussi que des erreurs soient beaucoup trop répétées, y compris dans des textes qu’il appartient au vice-président du Conseil d’État d’assumer[5]. Cité à de nombreuses reprises par Jean-Marc Sauvé le 11 octobre 2017, Jean Baubérot l’est encore plus dans ma thèse, par exemple page 344 avec un rappel proche de celui employé pour titrer ce billet (à propos des cantines, abordées pp. 11-12 par Gilles Clavreul et dans son § 25 par Selim Degirmenci) ; cet intitulé est en réalité inspiré par une tribune d’un autre ancien membre de la Commission Stasi, Patrick Weil, publiée dans Le Monde de ce jour, page 19 : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience ».

En 2006, la Commission Machelon affirmait que c’était « d’abord (…) la liberté religieuse » (citée p. 369). Commençant par une référence à la « laïcité dite « ouverte » » et se terminant par une autre – moins attendue –, à « un droit naturel », le texte de l’historien et politologue se présente comme une réaction – dans un style assez nerveux – fondée sur « une lecture précise et informée de la loi de 1905 » ; destiné à « faire prévaloir partout cette liberté de conscience, l’article 31 » est mis en avant[6].

Cette liberté au sens de la loi de 1905, d’une part, prévaut-elle vraiment « partout » ? Outre ma page 476 où je présente cet article, je renvoie surtout à mes développements pp. 483 et s. Il est montré comment cette liberté a été redéfinie[7]en 2004. Des acteurs ont permis ce retournement (parmi eux, un certain… Patrick Weil ; v. not. pp. 485, 490 et 564), accepté avec beaucoup de facilité par le Conseil d’État (pp. 442 à 444, avec une citation de Pierre-Henri Prélot, « Définir juridiquement la laïcité », in Gérard Gonzalez (dir.), Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 121, spéc. p. 124).

D’autre part, puisque le principe de laïcité est depuis lors, en droit et « d’abord », un motif de restriction de la liberté de conscience, qu’en est-il ensuite ? Certes, il reste possible de s’en tenir à la justification admise par les juridictions, françaises et européennes, selon laquelle ces restrictions sont commandées par la liberté (de conscience) d’autrui. Mais s’y intéresser à partir d’autres droits et libertés amène à renverser la perspective : exclure un·e élève de l’école, c’est d’abord porter atteinte à son droit à l’éducation[8].

De la même manière, empêcher une femme de travailler avec un foulard mériterait d’être analysé comme une ingérence dans son « droit d’obtenir un emploi » (alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ; à propos de l’alinéa 13, v. mon portrait d’André Philip in fine) ou « de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée », avant d’être considérée comme une atteinte à sa liberté « de pensée, de conscience et de religion » (articles 15 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[9]).

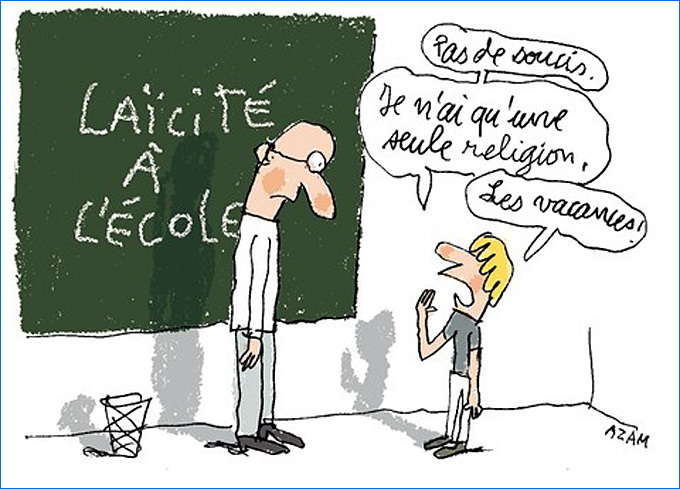

Publié cette fois dans une revue spécialisée, un autre texte se rapproche de la tribune précitée par leur prétention commune affichée : clarifier les choses, sans y parvenir dès qu’il est question de l’école (publique, celle privée – essentiellement catholique – faisant le plus souvent l’objet d’un silence pudique ; v. mes conclusions de chapitres précitées, pp. 521 à 523 et 609-610). Dans cet entretien (v. ci-contre), Jean-Éric Schoettl y évoque les « tenants d’une laïcité dite « ouverte » [procédant à un] retournement de sens de la loi [qui] contredit l’esprit d’un texte dont l’objet est de régler les rapports entre la République et les cultes non en instituant des « droits créances » dans le chef des croyants ».

Sur ce point, je ne suis pas en désaccord fondamental mais je n’emploie pas et plus, pour ma part, ces expressions qui relèvent du discours sur le droit et m’apparaissent piégées. L’auteur évoque « le tracé d’une « ligne rouge » aisée à comprendre, simple à contrôler et effectivement sanctionnée (prohibition de la dissimulation du visage dans l’espace public, interdiction des signes religieux à l’école) » ; comme si les bandanas et les jupes longues étaient incontestablement des « signes religieux »… (v. pp. 452 et s.).

S’il se réfère à deux reprises à la « barrière des droits », la jurisprudence de la Cour n’est envisagée que par rapport à « l’article 9 de la Convention ». Au-delà du « noyau juridique, si dense soit-il », existerait un « pacte de non ostentation » (ou « de discrétion »). Il précise qu’il a en tête, si l’on peut dire, le « niqab » (donc pas « le seul port du voile (s’il demeure discret) », pour reprendre une formule qu’il emploie plus loin, pour envisager une solution à propos des sorties scolaires). Et d’évoquer la jurisprudence relative au « burkini », la plus récente étant européenne et scolaire (CEDH, 10 janv. 2017, Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, n° 29086/12 ; v. mes pp. 1209-1210).

À propos des crèches de Noël, il décèle « une casuistique subtile, comme dans la jurisprudence sur le voile à l’école à la fin du siècle dernier » ; également évoquée au terme de l’entretien, elle l’était à mon avis bien moins (même si elle avait aussi ses défauts ; l’un d’entre eux est précisément de n’avoir été fondée que sur la liberté de conscience, et non sur le droit à l’éducation : v. supra). Avec l’auteur et plus encore au regard de décisions plus récentes (v. ce billet), il convient aussi de « se demander si le Conseil d’État n’aurait pas mieux fait d’appliquer strictement les termes clairs de l’article 28 de la loi de 1905 ».

[1] v. Cécile Chambraud, Le Monde 24 févr. 2018, p. 14, le titre le présentant comme « plaid[ant] pour une laïcité renforcée »

[2] Selim Degirmenci, « Le rapport Clavreul ou les errements d’un certain discours sur la laïcité », La Revue des Droits de l’Homme ADL 27 mars 2018

[3] Jean Baubérot, « L’ouvrage « La tentation radicale » d’O. Galland et d’A. Muxel : une enquête défectueuse », 10 avr. 2018, précisant publier ce billet avant d’avoir pris connaissance du discours du président au collège des Bernardins.

[4] Ibid. « Employer le même terme de « radicalisation » pour la laïcité et le fanatisme religieux est blessant pour les défenseurs de la laïcité », estime pour sa part le philosophe Henri Peña-Ruiz, « Si M. Macron privilégie une religion, il bafoue la laïcité », Le Monde 12 avr. 2018, p. 22

[5] V. ainsi les textes de Jean-Marc Sauvé, écrits « en collaboration avec » Sarah Houllier : « Liberté de conscience et liberté religieuse en droit public français », 11 oct. 2017, et « Audition par l’Observatoire de la laïcité », 10 avr. 2018, avant les appels de notes n° 74 et 52 ; l’erreur du Conseil d’État – relevée page 447 de ma thèse – se trouve aggravée puisqu’il est cette fois affirmé que la CEDH aurait, dès cet arrêt Dogru de 2008, déclaré la loi de 2004 « conforme à l’article 9 de la Convention » européenne (v. aussi pp. 448, 425, 434, 843 et – à propos de la décision Karaduman également citée, une fois encore prêtée à tort à la Cour –, 441-442).

[6] V. déjà, implicitement l’entretien accordé par Patrick Weil à Stéphane Bou et Lucas Bretonnier, « Il y a un abîme de méconnaissance sur la laïcité », Marianne 2 mars 2018, n° 1094, pp. 38, 39 et 40 : « M. Clavreul ne connaît pas cette disposition de la loi de 1905, pas plus que les ministres qu’il a servis. Ils n’ont donc jamais songé à la faire appliquer ».

[7] Terme qui conduit aussi à mes pp. 618 et 1211, respectivement dans la conclusion de ma première partie et non loin de celle de la seconde, en évoquant un rendez-vous manqué du droit à l’éducation et du principe de laïcité, dès 1992.

[8] V. mon introduction p. 26 ; ce droit de l’enfant peut justifier la restriction de la liberté religieuse de ses parents : v. ainsi ma page 1208, à partir de la jurisprudence de la CEDH, étudiée pp. 821 et s.

[9] V. ma note de bas de page 975, n° 2137, concernant les arrêts rendus par la Cour de justice le 14 mars 2017.

Ajout au 30 mai 2018 : dans un entretien publié hier par L’Express.fr, Jean-Michel Blanquer « parle cash » : « La laïcité est la laïcité »… Interrogé sur la « multiplication des écoles confessionnelles catholiques, juives, musulmanes », il répond que… « la France a plusieurs principes constitutionnels à considérer, dont la liberté d’enseignement » (v. mon chapitre 3, pp. 525 et s., spéc. 562 à 570 et 575 à 588 ; pour contextualiser et revenir sur la constitutionnalisation de cette liberté, pp. 201 et s., spéc. 258 à 273).

Ajout au 28 juillet 2018, avec ce billet, en réaction (délibérément retardée) à François Cormier-Bouligeon, « Faire vivre la liberté de conscience », L’express.fr 16 mai 2018, le député du Cher ayant précisé sa place dans l’hémicycle : « le siège n° 300 qui est celui que Jean Zay a occupé ».

Ajouts au 15 octobre 2018, d’abord avec une chronique sous un arrêt récent (v. ce billet, avec in fine une première réaction à ce texte publié lundi dernier à l’AJDA), Charline Nicolas et Yannick Faure tiennent à « rappeler que l’histoire de la laïcité n’est pas seulement une histoire de l’État et des religions, mais une histoire de la liberté de conscience » (p. 1884, spéc. 1887) ; les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État croient alors pouvoir s’appuyer sur l’une des contributions à son Rapport public 2004, intitulée « Pour une véritable culture laïque », p. 336.

Au-delà de l’erreur de pagination, Émile Poulat n’est plus là pour réagir ; s’il affirmait effectivement que « la question laïque ne se réduit pas à la question religieuse », c’était après avoir déploré « une inculture laïque généralisée qui va de pair avec une inculture religieuse souvent dénoncée » (p. 445, spéc. pp. 447 et 446). Plus loin, surtout, il ajoutait : « Notre expression « liberté de conscience » est fortement codée et susceptible de bien des sens » ; « ce qui fait la substance de notre laïcité : un espace public ouvert à tous, sans exclusion » (p. 450 ; italiques de ce « pionnier dans l’étude de la laïcité » (v. ci-contre), selon la formule de Jean Baubérot. V. les pages précitées, en particulier mes conclusions de chapitres). Page suivante, il terminait en renvoyant à son ouvrage Notre laïcité publique (v. mon introduction, p. 45 ; v. aussi la note de bas de page 21, n° 29).

Ensuite, dans le prolongement de son entretien du 29 mai (v. supra), Jean-Michel Blanquer a indiqué jeudi dernier qu’en matière de laïcité, « 402 cas ont été traités, entre avril et juin, par les équipes dédiées des rectorats » (cité par Mattea Battaglia, « Quand l’éducation nationale se confronte aux atteintes à la laïcité », Le Monde 13 oct., p. 10) ; « des tenues vestimentaires qui posent question », ainsi commence l’énumération des « atteintes » mentionnées par le ministre, selon la journaliste (pour s’en tenir à commenter ce seul point, qui suffit à attester des bégaiements de l’institution, v. mes pp. 458-459).

Enfin, je signale le dossier intitulé « Situations de la laïcité », publié dans numéro 4 de la Revue française de droit administratif (RFDA), pp. 613 et s. Mathilde Philip-Gay écrit : « Entre 1989 et 2004, en dépit de la cohérence de l’avis du Conseil d’État, les chefs d’établissement ont rencontré des difficultés d’interprétation de l’ostentatoire » ; si « le législateur a préféré le critère de l’ostensible » qui, selon elle, « facilitait le respect de l’article 9 de la Convention », elle propose l’« abandon explicite de toute référence à l’ostentatoire dans le contentieux administratif », en particulier « pour évaluer les signes placés par des personnes morales de droit public » (« L’ostentatoire dans l’application du principe de laïcité », p. 613 ; je souligne). Ils sont l’objet de l’étude qui suit (Mathilde Heitzmann-Patin, « Entre crèches et croix : à la recherche d’une cohérence dans l’application de la loi de 1905 », p. 624) ; la contribution de Victor Guset (« Les aumôniers entre les Églises et l’État », p. 639), si elle s’intéresse surtout à l’actualité de la question en milieux pénitentiaire, hospitalier et militaire, me donne l’occasion de renvoyer à mes développements sur les aumôneries dans l’enseignement du second degré, à partir de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 9 décembre 1905 (pp. 334 et s.).

Ajout au 29 septembre 2019 : d’une part pour signaler cet article de Cécile Chambraud, « La mémoire retrouvée du diocèse de Pontoise » (en version papier dans Le Monde de demain, p. 11), montrant « que l’autorité ecclésiastique avait été alertée à plusieurs reprises, à la fin des années 1960, sur les « comportements inquiétants » de l’aumônier catholique du lycée public d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) envers des collégiennes et lycéennes » ; d’autre part pour renvoyer à mon billet de ce jour, à l’occasion duquel j’ai :

- inséré les illustrations et notes de bas de page qui précèdent,

- légèrement modifié le texte, pour l’alléger et,

- repris surtout les références au prétendu « communautarisme ».