Une « succession des monologues », telle était l’une des conclusions de Dimitri Courant, il y a quatre mois, suite à sa participation aux « réunions d’initiatives locales (RIL) » du « Grand Débat National (GDN) »[1] ; le doctorant politiste remarquait aussi : « Les participants sont pour une grande majorité des personnes âgées et les hommes parlent largement plus que les femmes »[2].

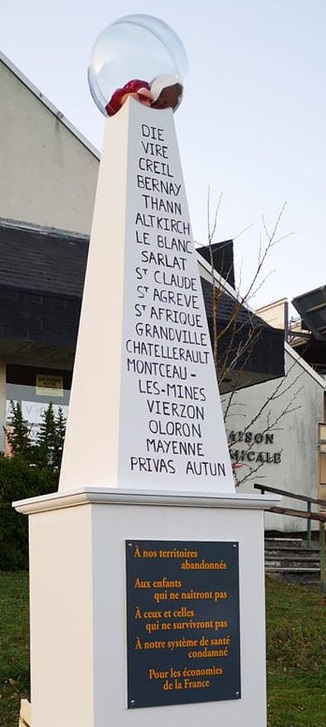

Elles sont les premières à subir les effets liés à la fermeture, en France, des deux tiers des maternités en quarante ans. « Aucune des trente-cinq questions posées par le chef de l’État aux Français dans sa lettre du 13 janvier n’abordait le sujet »[3] du droit à la protection de la santé. « Elle n’est cependant pas restée très longtemps à la porte »[4] ; deux jours plus tard, lors du « premier grand débat organisé par Emmanuel Macron avec les maires (…), au Grand-Bourgtheroulde, dans l’Eure » (en région Normandie), le président était interpellé et annonçait « une prochaine visite de sa ministre de la santé pour « trouver une solution » » à Bernay[5].

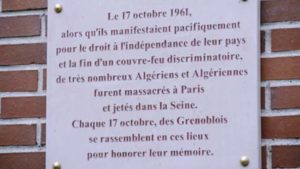

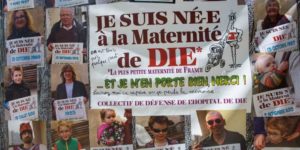

Cette maternité a fermé le 11 mars[6], le tribunal administratif (TA) de Rouen ayant rejeté une requête en référé ce jour-là ; des recours sont pendants, l’un au fond, les autres formés antérieurement – contre la directrice de l’ARS, puis la ministre Agnès Buzyn, en janvier – devant le tribunal de grande instance (TGI) d’Évreux pour dénigrement. Suite à une ordonnance rendue cette fois par le TA de Grenoble, le 28 décembre 2017, j’avais rédigé un commentaire, accessible à partir de mon billet du 8 octobre 2018 (« Fermeture de la maternité de Die : une approche par les droits »).

Fin avril-début mai[7], Géraldine Magnan m’a donné l’occasion de renouveler cette étude ; journaliste scientifique, elle avait rédigé il y a cinq ans un dossier intitulé « Petites maternités : quel avenir possible ? », Profession Sage-Femme mars 2014, n° 203, p. 16 ; un article portait spécialement sur « le Diois, pays de résistance », qu’elle terminait en citant « l’unique obstétricien titulaire », Bassem Nakfour, avant de s’interroger : « qui le remplacera quand l’heure de sa retraite sonnera ? » (p. 19, spéc. p. 20). La maternité n’a pas fonctionné longtemps après son départ, en avril 2017 ; elle a fermé huit mois plus tard, le 31 décembre.

Depuis lors, la question n’a pas manqué d’être posée : « la fermeture de la maternité de Die a-t-elle mis des vies en danger ? »[8]. Déjà saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le centre hospitalier (pour n’avoir pas sollicité le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement, pour les services de maternité et de chirurgie), le TA de Grenoble l’aurait été d’une demande d’expertise concernant le décès in utero survenu en février dernier[9].

Alors qu’une parturiente venait à nouveau d’accoucher au bord de la route[10], le préfet de la Drôme[11] a répété la semaine dernière[12] ce qu’avait assuré la ministre de la santé, le 29 mars : « aucun service d’accouchement n’est fermé pour des raisons financières, nulle part »[13] ; il est toutefois possible d’avoir quelques doutes, d’autant que « la première étude de type coût/efficacité menée en France afin de guider les choix d’allocation de ressources dans le domaine de la santé est celle de rationalisation des choix budgétaires (RCB) concernant le programme « Périnatalité », dans les années 1970 »[14].

Pour l’un des dossiers du magazine Profession Sage-Femme, Géraldine Magnan souhaitait un « éclairage » sur les recours en justice contre les fermetures de maternités. En complément de la seconde page de cet entretien[15] – v. ci-dessous –, et sans revenir sur le cas particulier de Die[16], je partage ici quelques-unes des références que j’ai pu réunir[17]. Je précise qu’il n’est pas toujours simple de se procurer les décisions des juridictions ; si vous en avez, n’hésitez pas à me les communiquer via l’onglet « Me contacter ».

Une remarque d’abord : je n’ai pas vu de décisions de rejet pour défaut d’intérêt à agir[18] ; ce ne pourrait être le cas que si la ou les personnes physique et/ou morale saisissaient un juge sans pouvoir se prévaloir d’un ancrage local, ou d’un objet statutaire suffisamment en lien avec le service de maternité.

Des recours pour excès de pouvoir ont été formés par une association et le centre hospitalier de Clamecy (Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté). Était attaqué un refus de renouvellement, le 25 juin 2007, par ce qui s’appelait encore l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH). À la suite du TA de Dijon, qui les avait rejetés en 2007 (deux jugements du 7 décembre), la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon se prononçait le 8 avril 2010, en commençant par admettre l’intervention de plusieurs communautés de communes ; les textes législatifs et réglementaires étaient surtout interprétés comme plaçant l’ARH « en situation de compétence liée » : elle ne pouvait que refuser une demande d’un établissement ne répondant pas aux « conditions techniques de fonctionnement » (nombre de sages-femmes insuffisant et absence de praticien pédiatre), même si cela devait « impose[r] des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population »[19] (Association des usagers des services de santé du Haut Nivernais et Centre Hospitalier de Clamecy, n° 08LY00155)[20].

En restant silencieuse sur ce dernier point, la CAA de Bordeaux avait également donné raison à une ARH le 9 février de cette même année (2010, Agence régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées, n° 08BX01696), concernant la maternité de Lannemezan (Hautes-Pyrénées, en région Occitanie) ; deux ans plus tôt, le TA de Pau avait au contraire conclu à « une erreur manifeste d’appréciation »[21], compte tenu « de l’éloignement des autres établissements pratiquant l’obstétrique, notamment celui de Tarbes » (TA Pau, 6 mai 2008, après avoir évoqué « des temps de trajets excessifs, dépassant les 45 minutes » ; cité par Claire Lagadic, « Lannemezan. La maternité “condamnée” à rouvrir », ladepeche.fr le 14). Ce jugement a été jugé entaché d’irrégularité, pour une raison de procédure[22] ; la Cour s’abstenait ainsi d’en contester la motivation, à mon avis fort opportunément…

À l’été 2009, l’ARH avait refusé le renouvellement de l’autorisation d’activité de gynécologie-obstétrique à Valréas[23] (Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; le ministre avait quant à lui rejeté un recours hiérarchique. Plusieurs femmes, soutenues par le Comité de sauvegarde et d’amélioration de l’hôpital, avaient obtenu l’annulation de ces décisions par le TA de Nîmes, près d’un an plus tard (le 12 mai 2010). La CAA de Marseille a confirmé ce jugement le 21 décembre 2012 (Ministre de la santé et des sports, n° 10MA02257), sans toutefois se soucier de son effectivité ; dans cette hypothèse, un recours en responsabilité aurait pu être envisagé[24].

En référé-suspension, le cas le plus souvent cité est celui de Carhaix, mais il avait été précédé par deux autres, dont l’un présente l’intérêt d’avoir été suivi d’une décision du Conseil d’État. Dès 2001, les élus engagés pour la défense de la maternité de Luçon (Vendée, en région Pays de la Loire) avaient obtenu deux ordonnances favorables de la part du TA de Nantes[25], la seconde avec injonction au ministère de statuer à nouveau. Ce dernier exercera un pourvoi devant le Conseil d’État, qui le rejettera quelques mois plus tard (« Et si le cas Luçon faisait jurisprudence ? », letelegramme.fr 14 nov. 2001 et CE, 15 mars 2002, Ministres de l’Emploi et délégué à la Santé, n° 238558 ; RDSS 2003, p. 417, obs. M. Cormier).

Cela n’empêchera pas la fermeture de cette maternité (v. ouest-france.fr 29 sept. 2013), tout comme les interventions du TA de Pau[26] n’avaient pas suffi au maintien de celle de Lannemezan, en 2008, qui sera d’ailleurs admise par la CAA de Bordeaux deux ans plus tard (v. supra). C’est sans doute pourquoi l’on retient plutôt l’exemple de Carhaix-Plouguer (Finistère, en région Bretagne ; « désormais établissement à part entière du CHU de Brest »[27]), où était en cause l’article L. 6122-13 II. du Code de la santé publique, à l’approche de l’été 2008[28].

Dix ans plus tard, une situation comparable semble s’être présentée à Saint-Claude (Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté), mais la suspension provisoire décidée par l’ARS, en mai (v. Vincent Patrin, « Hôpital : le bras de fer glisse vers le terrain judiciaire », leprogres.fr le 17), n’a manifestement pas pu être stoppée puisqu’elle a été suivie d’une fermeture définitive, en août. D’autres recours auraient été déposés depuis[29]. Décidée très récemment, la suspension des accouchements à Dinan (Côtes-d’Armor, en région Bretagne) pourrait faire l’objet d’un référé (ouest-france.fr 2-3 juill. 2019).

Entretemps, la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision a été interprétée de façon restrictive par le TA de Limoges, à propos de la maternité du Blanc (Indre, en région Centre-Val de Loire). Dans un communiqué du 25 janvier 2019, le TA de Limoges a annoncé avoir rejeté la veille en référé deux requêtes[30] ; le 19 juillet 2018, c’est déjà cette condition qui avait conduit à estimer que la fermeture estivale, annoncée le 5 juin par la directrice du centre hospitalier, ne pouvait être suspendue (faute pour la maire, et une future mère, d’avoir démontré l’existence d’un tel « doute sérieux »). Quatre femmes enceintes ont porté plainte contre l’État, pour mise en danger de la vie d’autrui (coordination-defense-sante.org 3 juill. 2019).

Suite au refus de renouvellement de l’autorisation par l’ARS, la maternité d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[31]) a fermé le 16 décembre 2017 ; le TA de Pau a rejeté la demande de suspension le 16 janvier 2018, et le recours au fond le 20 décembre. En janvier 2019, le maire déclarait renoncer à faire appel ; le 18 février, deux jours avant l’expiration du délai, un article annonçait la saisine de la CAA de Bordeaux par l’association « SOS Proximité ».

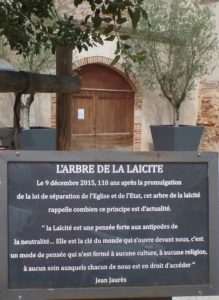

Dans le cas de figure où l’on ne sait pas si l’établissement a demandé le renouvellement de son autorisation, les deux autres référés principaux mériteraient d’être tentés, car ils ne nécessitent pas d’attaquer une décision : le référé conservatoire (dit aussi « mesures utiles »), pour obtenir des informations, et le référé-liberté ; si les conditions de cette procédure sont difficiles à remplir, elle permettrait un raisonnement en termes de droits, et non plus seulement de « lois », qu’il s’agisse de réelles dispositions législatives, ou de celles du service public : en droit administratif, il est traditionnellement enseigné que le service public obéit aux « lois » dégagées en son temps par Louis Rolland : changement, continuité, égalité ; le problème est que les deux dernières sont susceptibles d’être menacées par la première, également appelée loi de mutabilité ou d’adaptation.

En général, elles sont peu protectrices : en contentieux de l’excès de pouvoir, le TA de Nîmes a par exemple affirmé, le 27 novembre dernier, que « la décision de ne prolonger l’autorisation d’activité du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier du Pays d’Apt que jusqu’au 31 décembre 2016[32] ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public ». Pour conclure auparavant que « la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation », il est notamment relevé « que si la fermeture du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier du Pays d’Apt aura pour conséquence un allongement du temps de trajet pour rejoindre les maternités de Cavaillon, Pertuis ou Manosque, respectivement situées à 32, 35 et 40 kilomètres d’Apt, il ressort de l’étude réalisée par l’agence régionale de santé sur l’impact de la suppression de la maternité que le temps d’accès moyen à une maternité passerait de 13,4 à 32,2 minutes » (Comité des usagers pour le soutien et la défense du centre hospitalier du pays d’Apt [Vaucluse, en région PACA] et Mme C., n° 1603781 ; Fil DP 28 nov. 2018).

Ce maintien d’un contrôle restreint, s’il laisse envisager l’identification d’une « erreur manifeste d’appréciation » (EMA) pour des éloignements plus importants, apparaît significatif de ce que la fermeture d’une maternité n’est pas appréhendée comme une question de droits[33]. Je renvoie sur ce point aux cinq derniers paragraphes de ma note à la Rev.jurisp. ALYODA 2018 n° 3, ainsi qu’à la fin de l’entretien ci-dessus[34]. La citation retenue comme titre trouve un écho dans une contribution de Cédric Roulhac, publiée dans la même période : « La doctrine et les droits de l’homme : penser et/ou militer ? », RDLF 2019, chron. n° 25, spéc. in fine ; pour reprendre en conclusion la suggestion d’une amie[35], chercheuse et militante, il aurait aussi été possible de titrer : « remettre les droits des femmes au cœur de la bataille ! ».

[1] Dimitri Courant, « Petit bilan du Grand Débat National », AOC 9 avr. 2019, précisant que cette conclusion vaut aussi pour la plateforme internet du GDN, en remarquant aussi : « (…) Dans son dernier débat de 8 heures, avec 64 intellectuels, le Président n’a annoncé aucun changement de cap vers plus de justice sociale et fiscale, ni une réflexion sur le RIC ». L’irruption des « gilets jaunes » sur la scène publique a eu lieu cinq ans après que le directeur de la Revue française de finances publiques a estimé « nécessaire que la question fiscale sorte du cercle habituel des experts » (Michel Bouvier (entretien avec, par Gérard Courtois), « Un grand débat national sur la question fiscale est urgent », Le Monde.fr 14 oct. 2013).

[2] Ibid. ; v. Nathaniel Herzberg, « Le silence des femmes aux conférences n’est pas une fatalité », Le Monde Science & Médecine 3 juill. 2019, p. 2 : « Selon une équipe américaine, si les hommes monopolisent la parole lors des questions, parler du phénomène permet de le limiter » ; cela vaut sans doute aussi hors du champ scientifique.

[3] François Béguin, « Santé, des territoires délaissés », Le Monde 28 févr. 2019, p. 14 (annoncé à la Une sous le titre « L’accès aux soins s’impose dans le grand débat », et suivi d’un entretien avec le géographe de la santé Olivier Lacoste, « Depuis dix ans, l’État n’a rien obtenu contre les déserts médicaux ») ; avec Camille Stromboni, « La fin du numerus clausus en médecine, promesse en trompe-l’œil », ibid. 8 juin 2019, p. 31 (v. aussi ce communiqué publié sur le site du Sénat, le 7, ainsi que mon billet, en 2018).

[4] Nadège Vezinat, « Les maisons de santé sont-elles la panacée ? », AOC 21 mai 2019, la sociologue s’intéressant notamment à l’action de la Fédération française des maisons et pôles de santé. Mutatis mutandis, à propos du lobbying efficace de la Fédération des EPL, v. AJDA 2019, p. 1022 : « Adoption éclair de la loi sur les entreprises publiques locales ».

[5] Pierre Bienvault, « Bernay, une ville mobilisée pour sauver sa maternité », La Croix 14 févr. 2019, n° 41331, pp. 2-3 ; après l’avoir évoquée, Éric Favereau, « Les Agences régionales de santé menacées ? », liberation.fr 9 avr. 2019 ; le 25, le chef de l’État a assuré qu’aucun hôpital ne fermerait « sans l’accord du maire » (Le Monde le 27, p. 14, citant la réaction d’Emmanuel Vigneron : c’est jouer « sur les mots, un hôpital dont on ferme la chirurgie ou la maternité n’est plus du tout le même hôpital qu’avant »).

[6] Caroline Pomes, « Fermeture de la maternité de Bernay, en Normandie : tout un pan du service public s’en va », Le Reportage de la rédaction (de France Culture) 11 mars 2019

[7] Alors que je venais de remarquer l’action d’une « étudiante sage-femme vivant à Lille (…)[,] très intéressante dans une perspective historique » (v. ci-contre). « Devant le Dieu Médecine », des femmes ne s’inclinent pas/plus (Marie-Hélène Lahaye, Accouchement : les femmes méritent mieux, éd. Michalon, 2018, extraits en ligne, p. 22).

[8] Alexandra Marie, « Drôme : la fermeture de la maternité de Die a-t-elle mis des vies en danger ? Plusieurs parents témoignent », francetvinfo.fr 26 févr. 2019

[9] v. Géraldine Magnan, « Mort d’Aimé dans le Diois : que dit l’ARS ? », Profession Sage-Femme juill.-août 2019, n° 257, pp. 16 à 19 (avec une version mise en ligne le 2 juillet), in« dossier : Le casse-tête des petites maternités », pp. 13 et s., avec Nour Richard-Guerroudj, « À Bar-le-Duc, rassurer les patientes », pp. 14-15 (fermeture « annoncée le 4 juin par l’ARS Grand Est », dans « un communiqué de presse détaillé »).

[10] Domiciliée dans le Haut-Diois, à Boulc, elle a accouché dans la nuit, au bord de la route censée la conduire à Valence : v. @JournalduDiois 2 juill. 2019 ; Dolores Mazzola, « Drôme : une mère du Haut-Diois a accouché dans une ambulance à Crest », francetvinfo.fr 4 juill. 2019. Auparavant et plus largement, Sylvie Ducatteau, « “On laisse les femmes au bord de la route et on nous parle de sécurité” », l’Humanité 29 mars 2019, p. 4

[11] À propos du parcours d’Hugues Moutouh, v. ce billet d’Hervé Causse, le 10 mars 2011, cet entretien avec Arnaud Dumourier, lemondedudroit.fr 12 sept. 2012 et, plus récemment, avec Jean-Marie Portero, rcf.fr 25 juin 2019. Bien avant de devenir préfet de la Drôme, en mars, Hugues Moutouh avait pu ranger parmi les « droits de groupe (…) les mesures de protection juridique des femmes enceintes » (« Contribution à l’étude juridique du droit des groupes », RDP 2007, pp. 479 et s.) ; v. depuis Danièle Lochak, « Penser les droits catégoriels dans leur rapport à l’universalité », La Revue des Droits de l’Homme 2013, n° 3, mis en ligne le 26 nov., ainsi que ce billet in fine.

[12] Victor Vasseur, « Maternité de Die : le préfet de la Drôme face aux élus et les habitants pendant près de deux heures », francebleu.fr 5 juill. 2019

[13] Agnès Buzyn, texte téléchargeable à partir de l’article qui ouvre le dossier « Maternités menacées : l’équation impossible ? », Profession Sage-Femme mai 2019, n° 255, p. 16 (mis en ligne le 1er juin) ; dans l’article suivant (« Restructurations à venir », p. 19), Nour Richard-Guerroudj signale que « les décrets de périnatalité sont en cours de révision à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) » et, au plan scientifique, un « manque criant de méta-analyse [en France comme à l’étranger, sur le] lien entre le volume d’actes réalisés et la supposée qualité des soins (…) ». Suit un entretien avec Michel Naiditch (« La sécurité ne vient pas des structures, mais de l’organisation », p. 21) ; le médecin et chercheur associé remarque que la « création d’un centre périnatal de proximité (CPP) en lieu et place d’une maternité fermée apparaît comme la panacée aux yeux des agences régionales de santé », alors que « le rôle et l’action des CPP n’ont jamais été évalués ! ». Géraldine Magnan revient dans deux articles sur cette transformation rapide à Die (pp. 23 et s.) : « malgré des engagements pris à l’oral, en face à face, aucun élément financier ne [lui] a été communiqué » (p. 25) ; « Une population rebelle ? », s’interroge la journaliste in fine. Une partie « est assez réfractaire aux politiques administratives classiques », remarque le préfet de la Drôme – avant d’écarter l’hypothèse une réouverture – le jour de sa participation exceptionnelle à un conseil communautaire spéciale dans le Diois (Hugues Moutouh, cité par Clarisse Abattu, « Il faut « un terrain d’entente pour la sécurité des enfants à naître » », Le Dauphiné Libéré 4 juill. 2019, p. 5 « À ses côtés, Jean-Yves Grall, directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes »).

[14] Tatiana Gründler, « Effectivité, efficacité, efficience. L’exemple du « droit à la santé » », in V. Champeil-Desplats et D. Lochak (dir.), A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, PU de Paris 10, 2008, p. 31, spéc. p. 38, en renvoyant à D’aumale M., « Quelques remarques introductives sur le PPBS », in La Rationalisation des choix budgétaires, expériences et tendances, Compte rendu des sessions d’études d’avril 1969 et juin 1970, Institut technique des administrations publiques, 1970, p. 5

[15] Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 17-18 ; réalisé le 12 mai, cet entretien prend place dans le dossier intitulé « Quand la maternité ferme », pp. 14 à 25. Dans son article « Rapprocher les femmes des maternités », Nour Richard-Guerroudj revient sur les « « hôtels hospitaliers », appelés aussi « hospitels » », évoqués également fin mars par Agnès Buzyn, alors qu’une évaluation est en cours ; la « première solution a été mise sur pied en Nouvelle-Calédonie », près de la maternité de Nouméa, il y a une dizaine d’années (p. 22). Appelant à « [r]enoncer définitivement à l’idée des « hospitel » », v. le texte de Benjamin Combes, « simple citoyen » (« La fermeture des maternités en question », 21 févr. 2019, in fine).

[16] Sinon pour signaler deux jugements ultérieurs du TA de Grenoble : 26 mars 2018, Société Interimax international, n° 1600360 (cité par Fabrice Melleray, « Brèves observations sur les « petites » sources du droit administratif », AJDA 2019, pp. 917 et s.) ; 24 mai 2018, Préfet de l’Isère, n° 1701663 (Dr. adm. 2018, comm. 53, note Camille Morio) ; nonobstant les particularités de chaque espèce, ils me confortent dans l’idée que le juge des référés aurait pu rendre une autre ordonnance, le 28 décembre 2017, plutôt que de rejeter pour irrecevabilité la requête du Collectif de défense de l’hôpital de Die (et autres, n° 1706777). Mais il n’y a pas qu’à Die que des personnes restent traumatisées « par la suppression de la maternité et du service de chirurgie » (M. Brunet, « Qui-vive et solidarité autour de l’hôpital de Vaison-la-Romaine », lamarseillaise.fr 30 mars 2017).

[17] Je me suis notamment servi de ce document de la coordination nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité, mis à jour le le 16 juill. 2018, 4 p.

[18] Dans Le Monde du 26 juin 2019 était publiée une tribune d’un collectif de juristes constatant « une régression continue du droit de l’environnement (…)[,] d’abord dans les domaines concernant la démocratie environnementale », avec des « atteintes multiples portées à la recevabilité des requêtes ». Ce constat ne semble pas pouvoir être fait en matière de démocratie sanitaire ; c’est surtout en amont qu’elle peine à se concrétiser.

[19] Formule issue de l’un des décrets du 9 octobre 1998, pour justifier une autorisation exceptionnelle en-deçà d’un seuil de 300 accouchements par an (n° 98-899 ; CDC, Les maternités. Cahier 1 : analyse générale, déc. 2014, pp. 20 et 37) ; elle est passée de l’article R. 712-88 à celui R. 6123-50 du Code de la santé publique. À propos d’une unité de réanimation, CAA Marseille, 12 avr. 2018, Association Citoyenne de Défense de l’Hôpital Public de Briançon (ACDHPB), n° 15MA04942, cons. 6

[20] À ma connaissance, le Conseil d’État n’a pas été saisi en cassation et ne s’est jamais prononcé sur ce point.

[21] « Le juge au chevet de la maternité de Lannemezan », Pour la Montagne juill.-août 2008, n° 185, p. 8

[22] À propos d’un mémoire que le tribunal n’avait pas à analyser, l’ARH l’ayant « produit postérieurement à la clôture de l’instruction » ; il devait toutefois le viser dans son jugement.

[23] Ce centre hospitalier est le dernier mentionné dans la « liste des hôpitaux de proximité », fixée par l’arrêté du 27 mai 2019.

[24] Je n’ai pas relevé ce type de recours, sinon dans l’hypothèse – distincte – d’une faute de l’établissement dans l’organisation du service : v. ainsi TA Limoges, 25 sept. 2018, Mme C. et M. E., n° 1600252, cons. 5

[25] Le 30 mai, le juge des référés suspendait l’exécution de la décision prise un mois plus tôt par le directeur de l’ARH, et la maternité ne fermait pas le lendemain ; le 13 septembre, c’est le rejet du recours hiérarchique – intervenu le 31 juillet – qui était suspendu.

[26] Deux ordonnances et un jugement, dont la presse s’était faite l’écho : 21 nov. 2007, 18 déc. et 6 mai 2008 (ladepeche.fr le 19 ; Pour la Montagne préc..).

[27] Benoît Péricard, « Vive les restructurations hospitalières ! », Le Monde 29 déc. 2018, p. 19, y voyant un exemple de « solution pour les dix à vingt cas (seulement) de réel [sic] isolement géographique » ; pour cet ancien directeur de l’ARH des Pays de la Loire, il serait probable « qu’entre 50 et 100 établissements doivent encore disparaître dans les dix ans à venir »…

[28] v. CAA Nantes, 28 mars 2008, ASSOCIATION COMITE D’ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON, n° 07NT00850 (rejet à propos de la maternité de Nogent-le-Rotrou, fermée en 2003 pour des raisons de sécurité, à la suite du décès d’un nouveau-né), trois mois avant TA Rennes Ord., 25 juin 2008, Centre Hospitalier de Carhaix-Plouguer et a., n° 082467 et 082473 ; AJDA 2008, p. 1299 (ce tribunal est du ressort de cette Cour en appel) ; selon ouest-france.fr, malgré la suspension de l’ARH, « le 15 juin, une petite fille y [avait vu] le jour, suivie d’un petit garçon, le 20 juin » ; en 2018, la maternité était « toujours en activité » (11 juin ; Anaëlle Berre, « Carhaix célèbre les dix ans de sa maternité retrouvée ! », le 25). « On aime le fait qu’il s’agit d’une petite structure, à taille humaine », affirmait en janvier 2019 la mère du « premier bébé de l’année », qui accouchait pour la quatrième fois à la maternité » (letelegramme.fr le 2). En 2012, deux manifestants ont été « condamnés chacun à 2.500 euros d’amende » (Ibid. le 16 févr.) ; cinq mois plus tard sortait le film Bowling.

[29] « Trois recours ont été déposés devant la justice administrative », selon le journaliste François Béguin (Le Monde 13 févr. 2019, p. 10) ; d’après son homologue Caroline Coq-Chodorge, « depuis sa fermeture, une femme a accouché aux urgences, une autre dans le camion du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), où une sage-femme pompier volontaire a pu gérer un enroulement du cordon ombilical autour du cou » (« Dans le Jura, la mort programmée de l’hôpital public », Mediapart 30 avr. 2019 ; abordant aussi Le Blanc, « Ma maternité va fermer », Envoyé spécial le 14 février).

[30] TA Limoges Ord., 24 janv. 2019, Comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc et a., n° 1802086 ; Commune du Blanc et a. n° 1900031 ; pour une interprétation souple de la même condition, à propos de la fermeture d’une école « maternelle », TA Lyon Ord., 3 mai 2019, M. et Mme A. et a., n° 1902542 (la juge des référés ne va pas dans le même sens ; la motivation de son ordonnance laisse là aussi à désirer).

Ajout au 3 octobre de nos observations sous cette ordonnance, avec Yannis Lantheaume, avocat au barreau de Lyon ; Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 3 : « Fermeture de l’école Lévi-Strauss : Les Structures (pré)élémentaires d’une suspension en référé ».

[31] Dans cette même région Nouvelle-Aquitaine, « le regroupement des maternités de l’hôpital de Brive et de la clinique Saint-Germain a été effectif le 23 janvier 2018 : la nouvelle maternité des Trois Provinces était née », selon lamontagne.fr 23 janv. 2019 ; à partir de celle d’Ussel (en Corrèze également), v. Géraldine Magnan, « Comment sauver une petite maternité ? », Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 19 à 21, avant d’aborder Sarlat-la-Canéda (Dordogne). V. aussi Jean-Pierre Rambaud, « Maintien de la maternité de Sarlat. Pourquoi ce qui est possible à Sarlat ne le serait pas à Die ? », Journal du Diois et de la Drôme 13 avr. 2018, p. 11 (courrier daté du 3, un an avant la disparition de cet « ancien maire et défenseur historique de la maternité de Die », signalée par Emmanuel Champale, francebleu.fr 8 avr. 2019).

[32] Antérieurement, « par un jugement devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel, en date du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a[vait] annulé la décision du 15 mai 2012 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé a[avait] accordé le renouvellement de l’autorisation de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier d’Apt pour une durée limitée à deux ans » (CAA Marseille, 23 avr. 2015, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 14MA04562 et 14MA04563, cons. 2).

[33] En ce sens, liant « approfondissement du contrôle exercé » et transformation en « véritable « juridiction des droits de l’homme » », Jean-Marc Sauvé (texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier), « Le juge administratif et les droits fondamentaux », AJDA 2016, p. 2420, introduction à l’occasion de la première édition des « Entretiens du contentieux », le 4 novembre 2016 (également disponible en ligne), spéc. pp. 2421-2422 (avant le I. B.) ; à propos de la citation de René Chapus, v. ce renvoi.

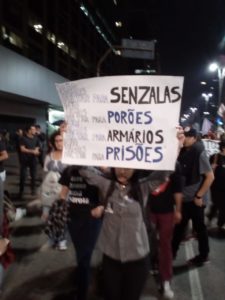

[34] Un autre comité onusien – celui des droits des personnes handicapées – a récemment donné du fil à retordre aux juridictions françaises : v. d’abord TA Paris Ord., 15 mai 2019, M. P. L. et a., n° 1910066, cons. 8-9 ; d’aucuns prétendent enfermer le débat dans de telles distinctions binaires : v. par ex. la tribune de Daniel Soulez Larivière, « L’affaire Lambert, la politique et la justice », dalloz-actualite.fr 6 juin 2019 (l’avocat affirme que « les recommandations du CIDPH ne sont pas des décisions judiciaires. Ce sont des décisions politiques » ; v. sur ce point la fin de ce billet). Contra les commentaires de Jean Dhommeaux, cité aussi dans le rapport du président de chambre à la Cour de cassation (Pascal Chauvin, assisté de Lorraine Digot, p. 29). Suivent des citations de Linos-Alexandre Sicilianos (juge à la Cour européenne depuis le 18 mai 2011, et président depuis le 5 mai dernier) et du doctorant Thomas Onillon (à comparer avec celle pour le moins sélective du procureur général François Molins, pp. 23-24. Il a finalement été décidé de ne pas « se prononcer sur le caractère contraignant ou non » de la demande formulée par ce comité, selon une formule du communiqué de presse sous Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17330 et 19-17342). Dans son article (« La valeur des constatations du Comité des droits de l’homme de l’ONU. Sortir de la dichotomie obligatoire/non obligatoire », AJDA 2019, p. 1040), Thomas Onillon signale un important arrêt relayant la position du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Espagne, Tribunal suprême, 17 juill. 2018, n° 1263/2018, 33 p.). Il n’est pas obligatoire, pour ainsi dire, de préférer s’aligner sur celui rendu le 31 août par le Tribunal Supérieur Électoral (TSE) du Brésil… (ne pas confondre cette juridiction avec le Supremo Tribunal Federal : le STF a aujourd’hui le pouvoir, sinon « le devoir[,] de libérer Lula » ; tribune collective publiée dans Le Monde 25 juin 2019, p. 29, signée par Philippe Texier, « conseiller honoraire à la Cour de cassation française, ancien président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies ». V. aussi le texte publié le 18, p. 27, par les professeures Carol Proner et Juliana Neuenschwander, membres de l’Association brésilienne des juristes pour la démocratie).

[35] Dont les attaches sont ardéchoises (alors que les miennes sont notamment drômoises) ; v. à ce propos un autre article de Géraldine Magnan (précédant notre entretien), « À Privas, la maternité condamnée », Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 15-16 (avec une version mise en ligne le 15), ainsi que ce témoignage « d’une future maman » (ledauphine.com 4 juill. 2019).

Ajouts au 29 juillet 2020, complétés le 12 août : en 2018, j’avais sollicité un entretien avec Lucile Stahl, l’avocate du Collectif à Die ; nous avons ensuite eu plusieurs échanges, en particulier l’été dernier. J’avais pu faire part d’une conviction inscrite dans ma thèse – soutenue quelques jours avant la fermeture de la maternité –, pp. 1184-1185, mais aussi d’une précision à propos du présent billet, concernant la note n° 20 du présent billet (v. infra) : je voulais par-là relativiser l’importance de cette position régionale de la CAA de Lyon (relative à Clamecy).

À la fin de l’année, j’étais revenu à Die dans l’introduction d’un mes billets du 29 décembre ; il y a environ trois semaines, le TA de Grenoble a annulé la « décision implicite née le 29 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier (…) a refusé de solliciter de nouveau [les autorisations d’activités de soins de gynécologie-obstétrique et de chirurgie] » (TA Grenoble, 7 juill. 2020, Collectif de défense de l’hôpital de Die, n° 1801892, cons. 1 et 4, suivi d’une injonction de procéder « à une nouvel examen » de sa demande, « dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement »).

Dans un premier temps, je me suis demandé si l’inspiration n’avait pas été trouvée à Apt. Dans le jugement du 27 novembre 2018 – par lequel je terminais ici (v. supra, avant les notes, à partir d’En général), et qui porte aussi le numéro 1700930 –, le TA de Nîmes citait un arrêt rendu par la CAA de Marseille, le 14 juin (n° 15MA04059, non disponible sur legifrance). Lucile me l’avait transmis et j’y avais vu une interprétation restrictive, susceptible d’être remise en cause en appel (le cas échéant), non sans remarquer que l’enchaînement des décisions – administratives et contentieuses – n’est pas simple à comprendre (surtout si l’on rajoute CAA Marseille, 23 avr. 2015, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 14MA04562 et 14MA04563, cons. 2).

Le jugement grenoblois m’a conduit à relire cet arrêt : pour mieux le neutraliser au considérant 14, celui nîmois le déformait au cons. 13, en évoquant une annulation « au motif de l’insuffisance de l’information donnée aux membres de la conférence régionale de santé et de l’autonomie, lors de sa séance du 11 janvier 2012 ». En réalité, pour annuler un arrêté du 30 – et un jugement n° 1202226, plus de trois ans plus tard –, la Cour s’était focalisée sur « la séance du 14 décembre 2011 à l’issue de laquelle a été rendu un avis sur le schéma régional d’organisation des soins » (SROS) ; les membres de l’assemblée plénière de cette conférence avaient reçu de l’ARS PACA une convocation le 25 novembre, puis une masse de documents techniques le 9 décembre, « cinq jours » avant la séance, ce qui ne leur permettait pas « d’en prendre utilement connaissance. (…) Ce vice doit être regardé comme ayant exercé une influence sur le sens de l’avis rendu et, par suite, sur le contenu du [SROS] » (n° 15MA04059, cons. 6 et 8, en reproduisant entretemps le considérant de principe de l’arrêt Danthony).

Dans un second temps, et en remerciant la personne qui m’a transmis les deux décisions citées durant l’audience du 23 juin 2020, je me suis dit en les consultant que j’avais eu tort d’être allé chercher l’inspiration plus loin : d’un point de vue chronologique, la première référence mobilisée par la rapporteure publique concernait « la cessation de l’activité chirurgicale » du centre hospitalier de Royan ; la délibération « par laquelle le conseil d’administration a [par suite, le 27 juin 2005,] adopté la nouvelle organisation de la prise en charge des patients chirurgicaux (…) a, eu égard à ses effets, le caractère d’une décision faisant grief » (TA Poitiers, 15 févr. 2007, Régine Joly, n° 0502146, avant de l’annuler sur le fondement de l’article L. 6143-1 du CSP, qui renvoie lui-même à celui L. 6146-10).

Une dizaine d’années plus tard était fermée « la maternité de Royan, le 1er janvier 2015 » (Romain Asselin, francebleu.fr 2 janv. 2016) puis, deux ans plus tard, celle de Saint-Jean-d’Angély (Marie-Lilas Vidal, « Maternités en Charente-Maritime : état des lieux », sudouest.fr 6 oct. 2017 : « Jonzac avait perdu sa maternité bien avant, en juillet 2001 », et la « Charente-Maritime compte désormais quatre maternités : deux à La Rochelle, dont une privée et la seule du département ; une à Saintes et une autre à Rochefort ». La journaliste d’évoquer, fin 2017, celle de « Blaye en Gironde ou encore Cognac en Charente »). Le 3 octobre 2019, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers a jugé qu’« aucun comportement fautif de la Clinique Pasteur n’est à l’origine de la réorganisation caractérisée par la fermeture de la maternité [privée de Royan], celle-ci étant nécessaire pour sauvegarder la compétitivité ce qui rend bien fondé le licenciement pour motif économique » (n° 18/00739, en ligne ici).

La seconde référence citée à Grenoble est un arrêt rendu quinze jours après, relatif cette fois à une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) dans le département de la Manche, supprimée le 4 janvier 2016 : après avoir justifié l’existence d’une « décision faisant grief » (« bien que non formalisée »), la CAA de Nantes allait parvenir à la conclusion suivante : « L’absence de consultation préalable de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins, de la commission médicale d’établissement ainsi que du conseil de surveillance a été de nature à priver les usagers et les agents du centre hospitalier d’Avranches-Granville d’une garantie, et constitue par voie de conséquence une irrégularité justifiant l’annulation de la décision contestée » (18 oct. 2019, Centre hospitalier d’Avranches-Granville, n° 18NT00570, cons. (3)4 et 10 ; non disponible sur legifrance, cet arrêt confirme un jugement du 15 décembre 2017, n° 1502564) ; dans son jugement précité du 7 juillet 2020, le TA de Grenoble a là encore transposé cette solution au cas des « activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie », à Die (v. ce billet).