Fondateur et ancien président du collectif de défense de l’hôpital de Die, Jean-Pierre Rambaud est mort le 6 avril dernier. Dix ans plus tôt, Le Dauphiné Libéré le citait envisageant « le cas où il serait nécessaire d’aller au tribunal administratif » ; quelques mois plus tard, le 28 novembre 2009 lors de sa 13ème rencontre, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité s’intéressait à l’utilité « notamment des actions juridiques (…)[,] sans toutefois perdre de vue leurs limites »[1].

Concernant celle de Die, jusqu’à la fin de l’année 2017, aucune action contentieuse n’avait été intentée. La première – un référé-suspension – s’est soldée par une irrecevabilité, accompagnée d’une condamnation à verser 1 000 euros à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes ; près de deux ans après la fermeture de la maternité, le collectif a reçu une « mise en demeure du ministère de la Santé de régler [c]es frais de procès » (collectifhopitaldie.org 13 nov. 2019).

Dans mon commentaire de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2017 (v. mes travaux), je pointais une restriction du droit à la santé génésique[2] ; dans l’ouvrage auquel je renvoie dans mon précédent billet, Virginie Donier traite de « [l]’effectivité du droit d’accès au juge »[3] (lequel « doit être entendu stricto sensu comme la possibilité de saisir une juridiction »[4]) : parce qu’il a été mis en cause à Grenoble[5] – le tribunal administratif (TA) devrait bientôt se prononcer au fond –, cela aurait pu conduire l’État à ne pas réclamer cette somme, tout comme pourrait être désormais justifiée – en droit(s) – une participation financière des collectivités publiques du diois.

Rédigée pour l’essentiel en janvier, relue et amendée fin mai, ma contribution ne pouvait intégrer deux décisions relatives à l’(in)effectivité du droit à l’éducation des personnes en situation de handicap[6]. La première a été rendue par le TA de Nîmes le 21 juin ; il est possible de la consulter à partir de la version numérique de L’Actualité Juridique. Droit Administratif, revue dans laquelle ont été publiées à la fin de l’année les conclusions du rapporteur public (AJDA 2019, pp. 2258 et s., concl. Vincent L’Hôte sur ce jugement Mme B., n° 1701563).

Le considérant 6 apparaît novateur : s’il est estimé que « les conclusions de Mme B. tendant à rechercher la responsabilité de l’État à raison de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan doivent être analysées au regard des seules dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles » (CASF), c’est après avoir reproduit à la suite de celles-ci l’article L. 111-1 du code de l’éducation (cons. 4) et avant d’envisager l’obligation de « prise en charge pluridisciplinaire de toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés [un « droit à », selon le cons. 5], ce y compris au regard de [son] droit à l’éducation[7] » ; quant à lui directement prévu par la loi française, ce droit à l’est aussi par des conventions internationales qui auraient pu être mentionnées dans les visas.

Il est précisé auparavant : « Par lettres du 7 février 2017 reçues les 13 et 14, Mme B. a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan au ministre de l’éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de la santé qui a transmis sa demande à l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France » (cons. 1, vers la fin).

Dans les conclusions, il est noté que ces compétences de l’État « sont exercées par le directeur général [de cette agence régionale]. C’est donc en principe à ce dernier que la demande aurait dû être présentée. Cependant, l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) impose à l’autorité administrative saisie à tort de transmettre la demande à l’autorité administrative compétente ». Après un rappel de la jurisprudence pertinente, le rapporteur public proposait de considérer que « les demandes adressées par la requérante aux ministres sont réputées avoir été transmises au directeur général de l’ARS » (en l’occurrence, ce n’était effectivement pas une femme).

Toutefois, et je reprends ici des extraits du jugement, « en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, les compétences de l’agence régionale de santé se limitent à autoriser la création des instituts médico-éducatifs, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources, sans être habilitée à imposer la prise en charge d’une personne. [S]i l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles d’un enfant atteint d’un syndrome autistique, conformément à l’orientation préconisée par la [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)], est de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre dispositions de l’article L. 246-1 [du CASF, il n’en va pas ainsi lorsque cette absence ne résulte pas d’un manque de places ; il convient alors de rechercher la responsabilité non de l’État mais] de l’établissement ayant refusé d’accueillir l’enfant » (cons. 8).

Devant être présentée devant les juridictions compétentes, cette action ne permettra pas plus que la première de rendre le droit à l’éducation des personnes concernées immédiatement effectif ; comme le remarquait Vincent L’Hôte dans ses conclusions, « il convient de garder à l’esprit que l’action indemnitaire reste pour elles ou leur famille un pis-aller »[8]. À cette fin – l’effectivité de leurs droits –, il importe non seulement que les « obligations de l’État » soient satisfaites, mais aussi que d’autres personnes, publiques et/ou privées, respectent les leurs : « département, MDPH, structures d’accueil… ».

Également signalée par l’AJDA, la seconde décision confirme que les décisions prises par la CDAPH – auxquelles il est renvoyé à l’article L. 241-9 du CASF – « sont susceptibles de recours devant l’autorité judiciaire, laquelle est également compétente pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées, groupement d’intérêt public, à raison de telles décisions » (cons. 5 ; je souligne)[9].

Après une substitution de motif (cons. 6), le Conseil d’État a décidé le 8 novembre qu’« en jugeant qu’aucune carence ne pouvait, en l’espèce, être reprochée aux services de l’État, lesquels, ne tenaient d’aucun texte compétence pour prendre une décision d’orientation vers un établissement ou service donné à la place de la commission [de la Vienne] ou remettre en cause l’orientation décidée par celle-ci, ni pour imposer à l’Institut régional de jeunes sourds de Poitiers, après l’échec de la médiation entre les parents et la direction de l’établissement, d’accueillir Camille A., la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce » (cons. 7).

Cet arrêt avait été rendu le 16 mai 2017 et je le cite dans ma thèse – en note de bas de page 1090, à l’occasion de développements relatifs à la jurisprudence judiciaire (ayant peut-être fait l’objet d’un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation, l’arrêt de renvoi alors évoqué a été rendu ; v. « Poitiers : il fallait réintégrer Camille », lanouvellerepublique.fr 27 août 2018). En attendant d’avoir l’opportunité d’y revenir, ainsi que de consacrer un billet à la situation des personnes sourdes et/ou aveugles[10], je renvoie pour un autre cas d’incompétence de la juridiction administrative à celui que j’ai publié le 17 mai 2018.

Selon une réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, « chargé des personnes handicapées », publiée au JO Sénat le 19 septembre 2019, des propositions pour améliorer le fonctionnement des MDPH « ont fait l’objet d’une première restitution » peu de temps avant l’adoption de la loi Blanquer. Dans son commentaire de ce texte n° 2019-791 du 26 juillet, un ancien recteur évoque le chapitre IV : Le renforcement de l’école inclusive, « peut-être abusivement [présentée] comme un service public »[11] (ici, ou là). Comme le ministre, un autre ancien professeur de droit public est venu récemment illustrer le refus de renouveler l’approche de cette notion à partir du droit à l’éducation.

Désormais recteur, Benoit Delaunay a rédigé ce texte avant de rejoindre l’académie de Toulouse (v. gazette-ariegeoise.fr 24 juill. 2019) : « en se remémorant un échange doctrinal qui s’était tenu lors de [sa] soutenance de thèse », il prétend revenir sur les « rapports qu’entretiennent, en droit administratif, les droits et les obligations »[12]. Au conditionnel, il écrit notamment : « À traits sans doute trop appuyés, les « droits à » pourraient désigner les obligations de moyens cependant que les « droits de » pourraient renvoyer aux obligations de résultat »[13]. Remontant en généralité, il introduit la notion d’effectivité, en affirmant qu’elle n’est « pas des plus limpides mais celle d’obligation n’est pas, ici, des plus utiles » ; celle extracontractuelle lui apparaît « peu opératoire en droit public pour conclure ce qu’on pouvait découvrir plus directement en recourant à des notions classiques du droit administratif comme la légalité ou les lois du service »[14].

Dans l’ouvrage auquel j’ai contribué[15], Gilles Pellissier s’intéresse à l’égalité, qui se décline en l’une de ces « lois » (de Rolland) ; « elle influe sur la répartition des droits sans être, par elle-même, porteuse d’aucun droit »[16]. Christine Pauti traite de la « participation partielle et indirecte du juge administratif à l’effectivité du droit à la culture par le biais du service public »[17]. Christophe Pierucci adopte quant à lui une autre démarche : évoquant des solutions « concern[a]nt le droit à l’éducation »[18], il cite un jugement Kepeklian rendu en 2003.

Fin 2017, je notais que ce dernier ouvre une série de réitérations d’un arrêt Giraud – en 1988, soit l’année précédant l’affirmation par la loi Jospin de ce droit à – et, surtout, que les juges administratifs ne se réfèrent alors qu’à une « obligation légale », bien que cette jurisprudence soit souvent citée comme illustrant les principes de continuité et d’égalité du/devant le service public de l’enseignement (v. ma thèse, pp. 176 à 183, spéc. 179 et 181 – en note de bas de page n° 1062 – pour le jugement cité). Au moins dans sa formulation, elle a depuis évolué (pp. 1196, 1199 et s., spéc. 1200), sans que le « droit à l’éducation » soit toujours affirmé là où il pourrait l’être.

Si « le droit administratif ne saurait se réduire (…) au seul contentieux administratif », c’est à partir de lui que Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard ont proposé en 2018 une « reconstruction d’une partie » de ce droit « sur la base » d’une « notion unique de l’obligation », commune avec le droit civil[19]. Incontestablement stimulant[20], l’ouvrage reste frustrant pour qui voudrait envisager les choses – au-delà du champ délimité par le sous-titre – du point de vue des droits des personnes (physiques) par rapport à l’administration. Celles morales – publiques ou privées – apparaissent privilégiées par la volonté des auteurs de s’en tenir à « l’obligation au sens technique du mot, c’est-à-dire [à] la capacité à s’engager ». Cela revient nécessairement à entendre strictement les droits (publics) subjectifs (v. mes pp. 49 et 1143), y compris s’agissant de ce qu’ils appellent la « responsabilité civile de l’administration » – en donnant l’impression de n’envisager que celui à réparation[21].

Il est tentant de suggérer pour conclure « une définition de l’obligation commune à l’ensemble des juristes » (je souligne), en prenant le risque de perdre en précision[22], avec deux dernières citations : « la Convention européenne [sic ; v. mon précédent billet] de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont on sait le rôle capital qu’elle joue, dans son texte même comme dans celui de ses divers protocoles, ne distingue jamais, s’agissant d’obligations, selon que le débiteur ou le créancier de celles-ci est une personne publique ou une personne privée » ; « cette conception (…) se retrouve peu ou prou aussi bien dans l’ordre normatif de l’Union européenne que dans l’ordre international (cf. les deux pactes des Nations unies) »[23].

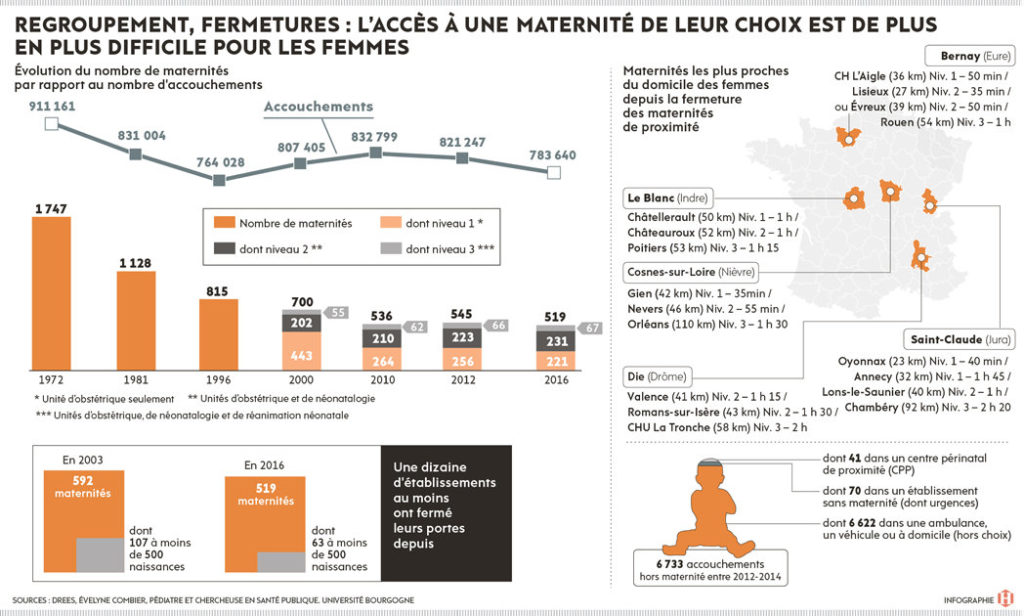

[1] Pour l’hôpital de Die (Drôme). 1987-2017. Trente ans de luttes fructueuses, brochure de 71 pages rédigée du 20 février au 20 avril 2017 par Jean-Pierre Rambaud, pp. 31 (reproduisant Le Dauphiné Libéré 6 avr. 2009, p. 15) et 37 ; le 27 décembre 2019, Vanessa Hirson signalait qu’une « femme, habitant à Saint-Claude (Jura) », a accouché le 16 « dans le camion des pompiers, entre le domicile de ses parents et la maternité de Lons-le-Saunier située à 1h de distance » (v. à partir de ce tweet d’un autre journaliste, Yann Levy, rappelant quelques chiffres). Au début du mois, Frédéric Potet citait « Jean-Michel Mols, le président du comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc » : « On croise les doigts chaque jour pour qu’un accident ne survienne pas » ; le journaliste rappelait auparavant « le nombre de naissances « inopinées » ayant eu lieu aux urgences, à la maison ou en voiture, au cours des quatorze derniers mois [depuis « la décision de mettre fin aux accouchements dans la sous-préfecture de l’Indre » : « sept » (« Au Blanc, les habitants toujours en deuil de leur maternité », Le Monde 5 déc. 2019, p. 11).

[2] Comme déclinaison du « droit à la protection de la santé », à partir de textes internationaux que l’État français s’est engagé à respecter ; reformulant ainsi l’alinéa 11 du Préambule de 1946, qui se borne à affirmer que la Nation garantit cette « protection », v. l’article récent de Pierre Esplugas-Labatut, « Retour sur les services publics constitutionnels : une catégorie mort-née ? », in Culture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 831, spéc. p. 834 : « des cliniques ou des écoles privées peuvent en parallèle appuyer l’action des établissements publics d’enseignement ou de santé pour satisfaire le droit à la protection de la santé et le devoir de l’État d’organiser un enseignement public » (comparer la fidélité à l’alinéa 13, contrairement à la page précédente mobilisant la catégorie doctrinale des « droits-créances » ; v. ma thèse pp. 1162-1163 et 1168 et s.).

[3] Titre de sa contribution in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 237 ; dans la sienne, Olga Mamoudy « met de côté le remboursement des frais irrépétibles », not. (« L’organisation par le juge administratif de l’ineffectivité de ses décisions », p. 255, spéc. p. 267).

[4] Page 238, Virginie Donier renvoie sur ce point à une publication antérieure (co-dirigée avec Béatrice Lapérou-Scheneider, L’accès au juge. Recherche sur l’effectivité d’un droit, Bruylant, 2013, pp. 32 et s.), avant d’indiquer mettre « l’accent sur cet aspect en délaissant quelque peu la question de l’office du juge et celle de l’effectivité des décisions de justice » ; à cet égard, outre une journée d’étude au Conseil d’État, le 25 mars 2019 (v. La LJA d’avr., n° 57, p. 6), v. CE Ord., 19 janv. 2016, Association musulmane El Fath, n° 396003, cons. 7, sanctionnant – en référé-liberté – « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales que cette mesure a pour objet de sauvegarder ».

[5] Lui aussi implicitement, compte tenu de l’effet dissuasif d’une telle condamnation pour une petite association. Comparer par ex. la note n° 33 de mon billet du 23 oct. 2019, avec l’arrêt et les ordonnances des notes n° 29, 31 et 32 (mon commentaire permettant de revenir sur les circonstances locales particulières de la fermeture de la maternité de Die, commune de moins de 5 000 habitant·e·s).

[6] « Le droit des personnes handicapées reste en France un droit largement théorique, tant son exercice par les intéressés se heurte souvent à des obstacles matériels qui le prive, de fait, de l’essentiel de sa substance » (première phrase des conclusions de Vincent L’Hôte sur TA Nîmes, 21 juin 2019, n° 1701563 ; AJDA 2019, pp. 2258 et s.).

[7] « Cette exigence d’un accueil pluridisciplinaire inclut et dépasse le droit à l’éducation », était-il proposé dans les concl. préc.. Dans les développements qui suivent, je délaisse la question de l’application en l’espèce des principes dégagés par le TA (cons. 9 à 19 du jugement) ; le rapporteur public a là aussi été suivi : il invitait à retenir – et indemniser – la « carence fautive de l’État dans l’organisation du service » à partir du moment où Mme B. a quitté la région Île-de-France ; dès lors, « l’ensemble des refus opposés à la requérante ont été motivés par une absence de place et ce, jusqu’au 6 septembre 2016, date à laquelle une place s’est libérée ». Peut-être en raison de la fusion à l’origine de l’ARS Occitanie (v. Bryan Faham, latribune.fr 26 oct. 2018), cette dernière n’est pas mentionnée, pas plus que la délégation départementale du Gard (v. jorfsearch.steinertriples.fr janv.-févr. 2019). V. récemment la tribune de familles et de professionnel·le·s de l’Hérault, Le Monde Science & Médecine 26 déc. 2019, p. 7 : l’été, « la plupart des établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) et instituts médico-éducatifs (IME) ferment plusieurs semaines. Les familles se retrouvent alors seules », privées d’accès à ces « lieux de soins (…). Il n’est pas juste que les associations et les initiatives personnelles de certains parents pallient seules le manque de structures et de places d’accueil » ; ce collectif « et l’association « La petite fille qui s’attarde » se mobilisent pour qu’il ne soit plus légalement permis de fermer les établissements accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés sans que des solutions alternatives soient proposées aux familles ». V. également l’article de Pascale Santi en page 6, signalant « l’exposition de photographies « Tes yeux sur mes oreilles », présentée sur les grilles du square de la Tour-Saint-Jacques, rue de Rivoli, à Paris (4e arrondissement) », jusqu’au 13 janvier (v. ci-contre).

[8] Je signale sur ce point la note n° 39 de ma contribution, renvoyant elle-même à celle de Sara Brimo dans le même ouvrage (préc. ; v. « Sanction de la carence administrative et garantie de l’effectivité des droits », p. 193, spéc. pp. 207 à 210).

[9] CE, 8 nov. 2019, M. A. et Mme C., n° 412440 ; il est notamment renvoyé à TC, 11 déc. 2017, M. B., n° C4105 (après avoir cité d’autres décisions antérieures – dont l’arrêt ici attaqué, à propos duquel v. infra –, Vincent L’Hôte ajoutait dans ses conclusions sur le jugement précité que « les MDPH sont des groupements d’intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière, selon l’article L. 146-4 du CASF. Les fautes qui leur sont imputables ne sauraient dès lors engager au surplus la responsabilité de l’État »).

[10] À propos du devoir des juridictions vis-à-vis des « personnes présentes à l’instance » en ce qui concerne « l’assistance qu’impose leur surdité », v. CE, 15 mars 2019, M. M., n°414751, cons. 1 ; s’affirmant « entièrement engagé pour permettre à l’École de la République d’être pleinement inclusive », le Ministère a par ailleurs réitéré, le 11 avril (p. 1965), l’affirmation du « droit fondamental à l’éducation » (v. déjà le 30 oct. 2018, p. 9712, et encore le 2 mai 2019, p. 2391 ; comparer le 5 mars 2009, p. 565). Relayant les inquiétudes liées à la dotation des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et de l’institut national des jeunes aveugles (INJA), v. la question écrite n° 03306 de M. Michel Dagbert (Pas-de-Calais – SOCR), JO Sénat du 15 févr. 2018, p. 623, avec une Réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées le 19 avr. 2019, p. 1946 ; v. aussi le reportage pour la rédaction de France Culture d’Hakim Kasmi, diffusé le 16, ainsi que ce décret n° 2019-420 du 7 mai et la Question écrite n° 03125 de la sénatrice Brigitte Micouleau (Haute-Garonne – Les Républicains), le 8 févr. 2018, p. 504, attirant « l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur l’accessibilité des étudiants sourds aux études supérieures » (Réponse le 9 août 2019, p. 4168). V. plus récemment ce texte du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, JO Sénat 24 oct. 2019, p. 5397, ne répondant pas vraiment à la question et enfin l’exposition actuelle signalée supra.

[11] Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s. Concernant les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés, v. Thomas Baligand, « Les PIAL : une nouvelle organisation du travail des AESH », ecole-et-handicap.fr 12 juin-19 nov. 2019, Rouguyata Sall, « Les accompagnants des élèves en situation de handicap inquiets pour la rentrée » et Khedidja Zerouali, « La rentrée chaotique des accompagnants d’élèves en situation de handicap », Mediapart les 15 juill. et 10 oct. (respectivement, en empruntant à cette dernière l’illustration ci-contre). Publié au JORF n° 0276 du 28 nov., v. l’arrêté du 23 oct. fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique des AESH ; à celui n° 0294 du 19 déc., le décret n° 2019-1389 du 18 prévoyant un recrutement « par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois ».

Ajout au 7 janvier 2020 : dans la newsletter n° 6 du site École et Handicap, il est renvoyé à un texte intitulé « La gestion départementale et les absences des AVS et des AESH », complété par TA Nice Ord., 15 nov. 2019, Mme et M. X., n° 1905359 (mise en ligne par l’association Toupi), cons. 5-6 : concernant une fille de 4 ans, le juge des référés conclut à « une atteinte grave et illégale à son droit à l’éducation » (je souligne cette reformulation bienvenue – mais pas nouvelle – de la jurisprudence initiée par CE Ord., 15 déc. 2010, Ministre de l’Éducation nationale c. Époux Peyrilhe, n° 344729, en renvoyant aux pp. 46-47 de ma contribution en 2019 ; l’oubli du terme « manifestement », avant « illégale », est par contre regrettable) ; de manière discutable, il refuse d’assortir d’une astreinte son injonction d’affecter – sous quinze jours – « un » AESH « à titre pérenne, dans les conditions fixées en août par la CDAPH », en affirmant qu’« une solution de remplacement a été mise en place par l’administration » (c’est en réalité au lendemain de la saisine du juge que le recteur s’est engagé, le 14, à l’affectation d’une « remplaçante » le lundi 18 ; en définitive, cette ordonnance illustre davantage l’hypothèse exclue dans mon introduction, p. 42).

Ajout au 7 février, pour signaler TA Toulouse Ord., 5 févr. 2020, M. et Mme D., n° 2000568 : « Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, le recteur de l’académie de Toulouse conclu[ai]t au rejet de la requête », au motif d’une affectation à compter « à compter du 1er février », de ce que « l’élève est régulièrement scolarisé » et, surtout, que « les services académiques ne s[eraien]t pas à l’origine de cette situation, cette dernière résulte[rait] d’une absence d’information sur les besoins en personnels AESH du groupe scolaire privé Saint Joseph-Lasalle » ; statuant en référé-liberté, le vice-président du tribunal commence par rappeler que l’enfant, « atteint d’un trouble du spectre autistique, est scolarisé en « 3° prépa pro » [et] bénéficiait d’une aide Individuelle par une auxiliaire de vie (AVS) qui a été renouvelée du 1er juin 2019 au 31 août 2024 pour une durée de 20 heures par semaine », avant de refuser de considérer que « l’objet du litige » aurait « disparu » (cons. 1 et 2).

Lors de l’audience de la veille, le requérant avait « fait remarquer que les pièces produites par le recteur supposées démontrer le recrutement d’une AVS ne mentionnent pas le groupe scolaire dans lequel son fils est scolarisé ». Compte tenu « de la dizaine d’appels téléphoniques ou de la lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, alertant les services du rectorat » de son absence d’AVS, « M. et Mme D. sont fondés à soutenir qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de leur enfant handicapé de suivre une scolarité adaptée ». Il leur est également donné entièrement raison concernant l’exécution de cette ordonnance : « il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard passé (…) un délai de quinze jours à compter de [s]a notification » (cons. 6 et 7).

Un seul bémol à cette ordonnance – à lire en lien avec l’écrit du recteur cité dans ce billet : « Les requérants, qui ne justifient pas avoir exposé de frais pour les besoins de l’instance en cause, ne sont pas fondés à demander une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » (cons. 8) ; sans aller peut-être jusqu’à accorder les « 1 000 euros » demandés, le juge des référés aurait pu considérer le temps perdu pour faire valoir un droit reconnu avant l’été (la décision de la MDPH remonte au 16 avril 2019 !). Le jour de l’ordonnance était publiée une recension de L’Effet Louise – à propos d’un autre handicap (la trisomie 21) –, présenté comme « le récit puissant et plein d’humour d’une tranche de vie » d’une enfant de « trois ans, deux bras, deux jambes et toujours ce foutu chromosome en plus ». Caroline Boudet y distingue la « face A », et la « face B » (le vrai handicap) : « C’est comme une vie parallèle dont tu apprends les bases, aux côtés de ton enfant, une vie en noir et blanc, faite de photocopies, de dossiers de plusieurs kilos, de certificats médicaux, de relances par courrier, par mail, par téléphone, d’attente, d’absences de réponse, de demandes de pièces supplémentaires » (citée par S. Ca., « Une place à l’école pour le handicap », Le Monde Science & Médecine 5 févr. 2020, p. 6)…

P.S. Je précise avoir partagé des informations avec le père de l’enfant – que je ne connais(sais) pas –, le 28 janvier ; c’est lui qui a rédigé la requête, « enregistrée le 31 ».

[12] Benoit Delaunay, « Le rapport entre effectivité des droits et obligations de moyen et de résultat », in La scène juridique : harmonies en mouvement. Mélanges en l’honneur de Bernard Stirn, Dalloz, 2019, p. 155 (l’ouvrage semble avoir été publié près d’un an après que la contribution a été rédigée ; elle est datée du 20 nov. 2018).

[13] Art. préc., p. 160 (je souligne ; deux pages auparavant, il emploie en effet cette dernière expression – « obligation de résultat » – à propos de ce qu’il appelle le « droit à la scolarisation [sic] d’enfants handicapés » : il me fait alors l’honneur d’un renvoi à ma note sous l’arrêt Laruelle, publiée il y a presque dix années à la RDP ; ayant un peu évolué depuis, je renvoie à mon tout premier billet, daté du 5 janvier 2018, ainsi qu’à celui du 8 avril dernier).

[14] Art. préc., pp. 161 et 162, en revenant ensuite à son refus d’« imposer à l’administration des obligations de résultat » ; mon hypothèse est que l’utilité de cette distinction, pour une partie de la doctrine, vient du fait qu’elle permet de dévaloriser certains droits, par une réaction inquiète devant leur affirmation par les textes de droit. Avant de conclure en citant une thèse soutenue en 1972, l’auteur pointe page 163 un « rapport d’incomplétude entre obligations et effectivité », p. 163 ; et de citer Jagerschmidt (concl. sur CE, 10 mars 1899, Hospices du Havre, Rec. 183, récusant l’existence d’un « droit à l’assistance médicale »), puis A.-S. Mescheriakoff (v. la première citation ci-contre). L’entrée « Jagerschmidt » conduit à plusieurs résultats in Shoji Harada, La contribution des commissaires du gouvernement près le Conseil d’État à la construction de la théorie du service public (1873-1956), thèse soutenue à Dijon le 4 déc. 2018, mise en ligne le 5 juin 2019 ; concernant les conclusions citées par Benoit Delaunay, v. celle de Johanna Benredouane, soutenue le 22 mai 2018 à Besançon – et déjà citée dans mon précédent billet –, pp. 73 à 75, § 57

[15] À partir de sa thèse (Limoges, 2012), Julien Bétaille propose dans sa contribution de distinguer « la notion d’effectivité-état et le concept d’effectivité-action » (« Introduction : le concept d’effectivité, proposition de définition », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), ouvr. préc., 2019, p. 21, spéc. p. 22).

[16] Gilles Pellissier, « Assurer l’effectivité de l’égalité, mission impossible ? », p. 211. Professeur associé à l’Université de Tours, l’auteur est membre du Conseil d’État ; j’avais parcouru sa thèse pour réaliser la mienne, et j’ai oublié de la citer, ce que j’aurais pu faire autour de ma page 1095 à laquelle je renvoie – en lien avec la sienne, Le principe d’égalité en droit public, LGDJ, 1996, pp. 32-33, à propos de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 janvier 1994.

[17] Christine Pauti, « Existe-t-il des droits ineffectifs ? Le cas du droit à la culture », p. 93, spéc. pp. 100 et s.

[18] Christophe Pierucci, « Le coût financier de l’effectivité des droits », p. 223, spéc. p. 234

[19] Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, Droit administratif des obligations – contrats, quasi-contrats, responsabilité, Sirey, 2018, pp. 583, 6 et 17-18 (§§ 1153, 6 et 18).

[20] v. Philippe Yolka, « Penser le droit administratif autrement ? », AJDA 2019, p. 1622 : « une question intéresse la relation des obligations aux droits subjectifs, rapidement évoquée dans l’ouvrage (et qui ne saurait évacuer en tout état de cause l’exercice des compétences, car le jeu se rapproche en droit administratif du billard à trois bandes). Si l’on considère qu’il y a là simplement les différentes faces d’une même monnaie, la brièveté est bien sûr de mise (Janus bifrons : le droit subjectif est l’envers de l’obligation, et réciproquement). Un autre point de vue serait d’achever le tableau en utilisant le prisme des droits subjectifs pour restituer l’importante part du droit administratif qui n’est pas justiciable d’une analyse à l’aune de l’obligation (partie d’autant plus vaste d’ailleurs que cette dernière est entendue au sens strict du droit civil par Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, l’unilatéral étant laissé hors du cadre). (…) Une autre interrogation porte sur le point de savoir si, dès lors que l’on s’inscrit dans une logique dérivée de la théorie civiliste des obligations, il convient de s’arrêter en si bon chemin. (…) Une conséquence radicale mais logique serait de réorganiser l’exposé du droit administratif dans son ensemble. Ainsi aurait-on, à côté de ce qui concerne les obligations, ce qui intéresse le droit – administratif – des personnes (soit le droit administratif institutionnel et le droit de la fonction publique, voire une partie de ce qui relève pour les privatistes du droit de la famille, spécialement le droit successoral. V., S. Carpi-Petit, Les successions en droit administratif, PU Rennes, 2006), et ce qui regarde le droit – administratif – des biens ».

[21] Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, ouvr. préc., 2018, pp. 39 et 283-284 (§§ 45 et 491-492) : « c’est le rattachement de la responsabilité de la puissance publique au droit administratif des obligations qui a fait poser en jurisprudence administrative le principe universel que tout préjudice est réparable » (italiques des auteurs). Après avoir mentionné les « droits subjectifs dont peuvent être titulaires les usagers », Alain-Serge Mescheriakoff évoquait déjà « le droit à la réparation des dommages causés par le service » (entre parenthèses, et en précisant « notamment », mais v. les pages citées supra), objet de développements précédents (ouvr. préc., 1997, pp. 281, 246 et s.).

[22] À cet égard, v. récemment CE, 27 nov. 2019, Assoc. Droits d’urgence, n° 433520 ; AJDA 2019, p. 2464, obs. Marie-Christine de Montecler, « C’est à l’administration de décider comment respecter ses obligations » (« légales », ici aussi ; v. les cons. 5 à 7, puis ceux 11 à 13 à propos du refus d’identifier au centre pénitentiaire de Fresnes « une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile caractérisant une situation d’urgence »).

[23] Introduction de l’ouvr. préc., 2018, pp. 37 et 21 (§§ 44 et 23 ; idem), lequel contient une référence à « l’obligation scolaire » (p. 10, § 10 ; v. la fin de mon précédent billet, et/ou le sixième paragraphe de de celui du 25 mars 2019).